芳林铭旧巷 仁心照星洲

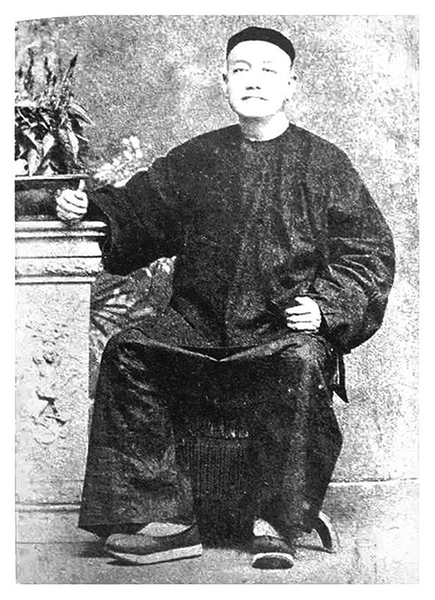

章芳林

在新加坡,以章芳林命名的地方特别多:芳林公园、章芳林街、芳林码头、芳林巴刹、章苑生坊、章芳林坊,乃至芳林区(新加坡一个选区)等。这些地名都是后人为纪念对新加坡公益事业极为热心,并做出重要贡献的章芳林而设定的。

章芳林(1825年-1893年),字苑生,漳州府长泰县金里村溪尾社(今漳州市长泰区武安镇溪尾村)人,出生于新加坡。最早,章芳林的商业版图始于父亲的土特产商行。父亲章三朝早年南渡到新加坡,在源顺街开设“长越号”。章芳林长大后继承父业经营“长越号”,又创办“苑生号”,不久把两个商号合并扩展为“章芳林公司”,兼营航运业和地产业。

19世纪50年代,他的商业模式逐渐形成,即从苏门答腊收购物品,经自有船队运抵新加坡加工,再通过连锁商号分销至柔佛与马六甲,形成“产地-运输-销售”的全链条商业模式。

章芳林平生热心公益事业,积极出资助力新加坡市政建设。1876年, 章芳林捐资3000新元,在新加坡二马路地方法庭旁的空地围上铁栅植树种草,形成一个街心公园供市民休闲,时称芳林埔。

1957年,这块土地由新加坡政府接管,改名芳林公园,至今仍然是新加坡重要的历史和文化地标。

1882年,章芳林看到小贩在马路边摆摊很凌乱,影响交通,就出资在金昇路兴建巴刹(市场)并重新修筑马路,使商贩能够有序设立摊位,方便周围居民购物。他还开辟渔场,建造鱼艇,鼓励渔民发展渔业生产,并且引入“鱼行竞标”制度,繁荣市场。

1886年,新加坡警察局消防队装备未臻完善,章芳林捐资组建苑生消防队,共37名队员,钢盔制服,颇为壮观,而且纪律严明,极有献身精神,屡次出动扑灭火灾,解除市民危难,得到社会各界的敬仰。

章芳林的善心,不仅体现在市政公益事业上,也体现在教育领域。1885年他独资创办章苑生义塾,首创“贫富同堂、中英并授”的教学模式,凡贫苦华侨子弟,不论长幼均可免费入学。1891年,又在打石街创办章任轩义学,命其子章任轩管理,推广义务教育,年收学生数百名,栽培贫穷子弟,寒门子弟在此获得改变命运的可能。可惜,该校于1901年停办,各界深表惋惜。

章芳林身在异邦,却格外重视桑梓情谊。1849年,章芳林倡议成立长泰同乡会,带头献地捐款,为旅星(星洲,即今新加坡)的长泰乡亲在福建街上段兴建“长泰会馆”,并被推举为首任会长,因而福建街上半段就叫长泰街。在福建街兴建的长泰会馆,不仅复制祖籍地溪尾社的宗祠格局,更在正厅悬挂72面捐资木牌——每面镌刻捐赠者三代谱系,将南洋离散族群重新锚定在地缘血缘网络中。会馆二楼特设“过番文物馆”,陈列着祖辈的唐山包袱皮与南洋船票,成为早期移民的精神图腾。

1874年,章芳林因有功于海外华人社会,被封为太平局绅,并被委为保良局委员,参政议政。1893年,章芳林病逝于新加坡寓所,终年68岁。

故事还没结束。20世纪90年代,章芳林的牌位出现在新加坡,上面雕刻着22位受封家族成员的官衔名录,背面的厦门帆船纹与正面的维多利亚拱券纹,成为华侨身份的印证。

这件文物被画家陈克湛成功抢救,如今在新加坡理工大学华裔馆展柜中,左右两侧分别是《海峡华人杂志》与陈嘉庚的账本,共同构成南洋华人精神史的三联画。 (郑钦璐)

首页

首页 今日福建

今日福建 侨乡动态

侨乡动态 闽人闽事

闽人闽事 归侨故事

归侨故事 旧事新说

旧事新说